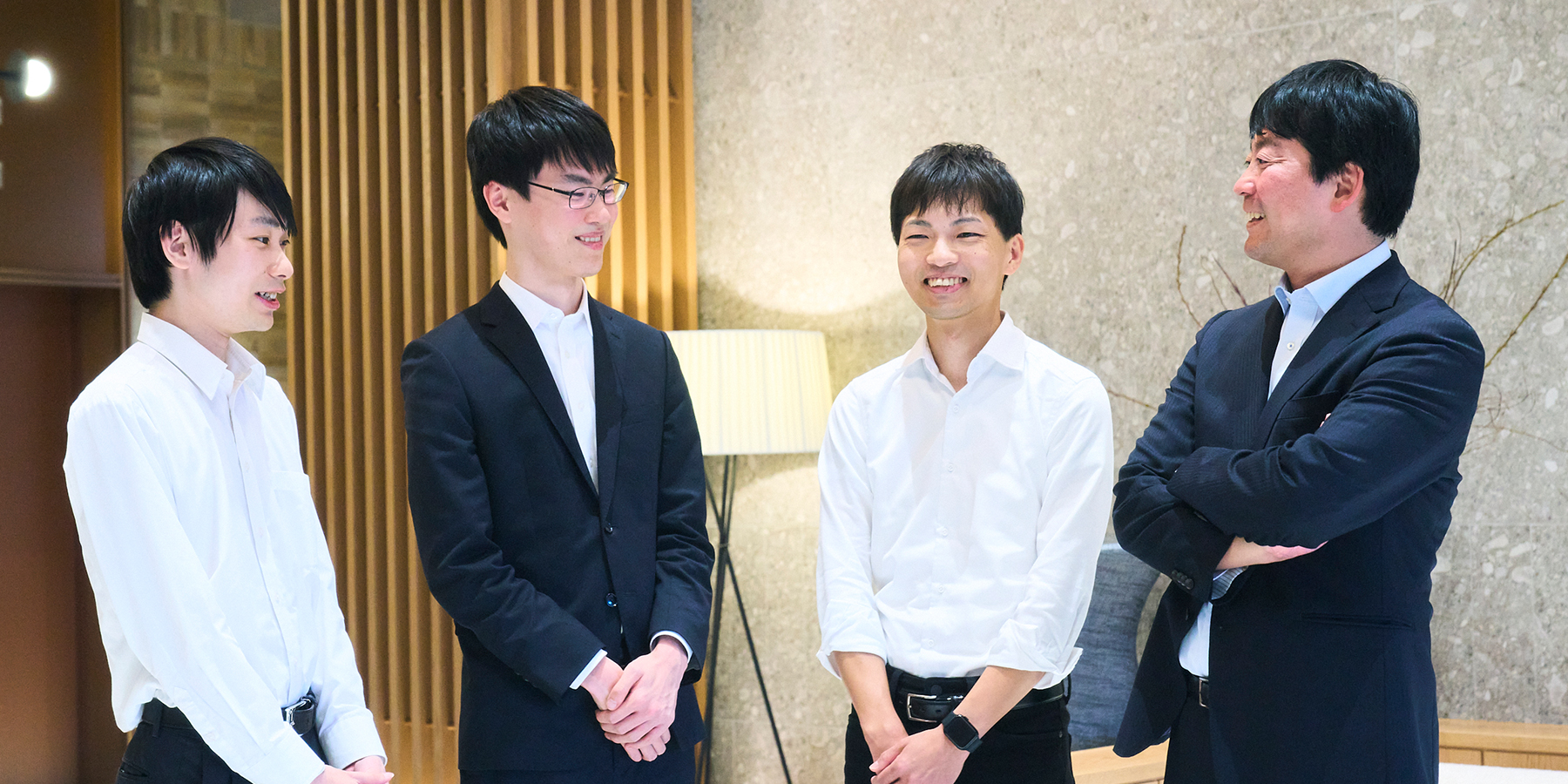

人の命を守る防災無線アンプ。 20年を支えた技術者の哲学とは。

災害時に必要な情報を伝達するための無線放送システムに使用される音声増幅装置「防災無線アンプ」の開発に20年にわたって携わる川上氏。屋外で使用される製品に求められる「頑丈」さと「長期間供給」という2つのコンセプトを実現するため、ゼロから理論を組み立てて自社開発。セントラルエンジニアリングの幅広いノウハウが、その挑戦を支えた。これからも多様な技術者と共に、未来の社会のニーズに応える製品づくりを目指している。

-

開発生産部川上さん1992年入社

開発生産部川上さん1992年入社

公共放送を支える「防災無線アンプ」。

アナログからデジタルへの挑戦。

これまでの経歴を簡単に教えてください。

ファクトリーソリューションでの仕事を経て、自社製品である「防災無線アンプ」には立ち上げ時期の2004年から開発に携わりました。その後、20年に渡り、ファクトリーソリューションと「防災無線アンプ」の技術営業を兼務。現在は、主に「防災無線アンプ」の技術営業として、日々クライアントから寄せられる問い合わせに対応しています。

自社製品である「防災無線アンプ」を開発した背景は?

「防災無線アンプ」は、公共放送のための増幅器のなかでも防災無線に特化したものを指します。今でこそ、デジタル化という話が当たり前ですが、それ以前にはアナログしかありませんでした。例に漏れず、この増幅器もアナログで構成されていまして、デジタル化されたデジタルアンプが登場したのが2004年頃のこと。市場にも出回らなかったアイテムでしたし、お付き合いのあるクライアントも持っていなかった。持っていたとしてもまだまだ課題が多かったんですね。そこで当社がデジタルアンプの開発に乗り出したのです。

防災無線アンプの設計哲学とは?

求められた「頑丈」と「長期間供給」。

どのようなコンセプトで作られたのでしょうか?

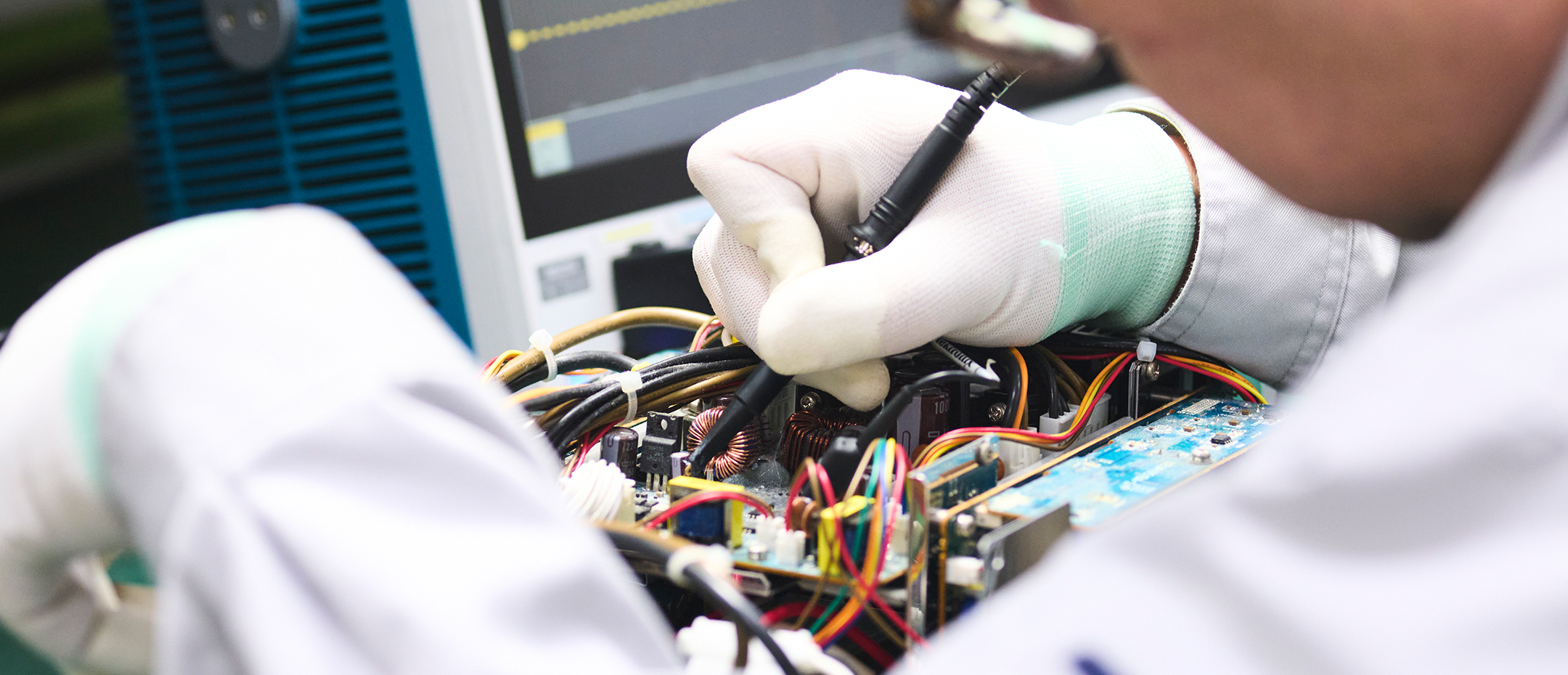

「人の命を守る」ことが使命の防災無線アンプにおいて、我々が考えたコンセプトは2つあります。1つは「頑丈」であること。屋外で使われるため、温度環境や雷などの天災への耐久性が必要です。そして一度導入したら、長期間使用することになるので、総じて強靭さが求められます。

開発当時は、そもそも屋外での使用を想定したデジタルアンプが市場にあまり流通していませんでした。「頑丈」さを担保するために、部品選びはもちろん、外構の機構設計や内側の回路設計にも工夫を凝らしています。そして前提となる、真夏の野外での収納ボックスの灼熱の暑さや、真冬の凍てつく寒さを踏まえて、「何度まで耐えられれば良いのか」、その上で「十分な放送性能があるのか」などの性能保証条件の定義が非常に難しかったのですが、その部分は当社が培ってきたノウハウを導入することで解決することができました。

もう1つのコンセプトはなんでしょう?

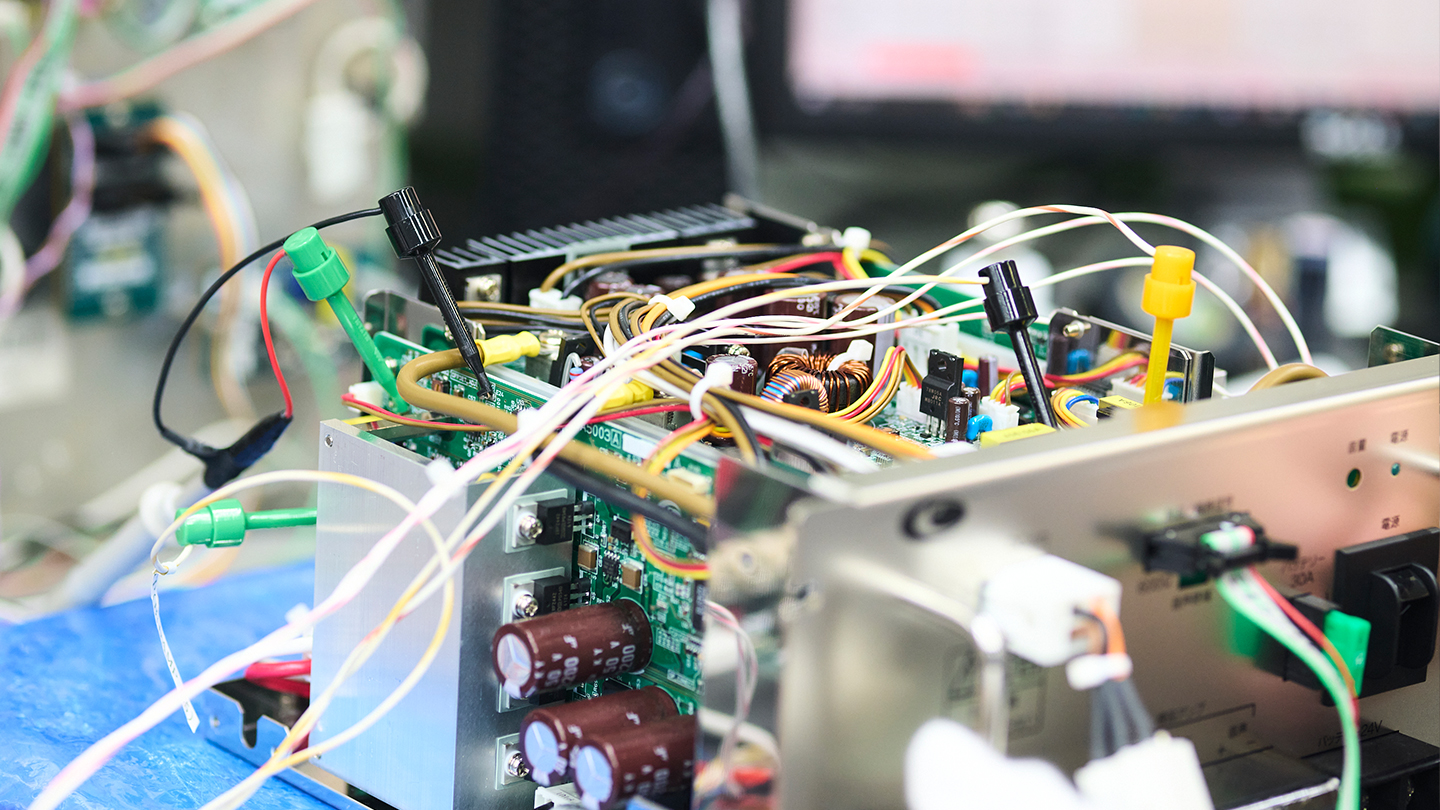

同じものを長期間作り続けるという「長期間供給」です。無線アンプは公共の分野で使いますから、長期間の使用を経て交換したいと言われた時に、同じものを供給できないといけない。それが設計思想のベースにあります。仮に一部が故障したり、部品の一部が変わったりしても、全部作り直すのではなく、ここだけ入れ替えればまだ使える、という状態がいい。白物家電やスマートフォンとは真逆の発想ですね。

そのため、この「防災無線アンプ」は、20年前に作ってからコアな部分は基本的にいじっていません。

当時は各メーカーからアンプを構成する部品装置をパッケージ化した商品も出ていたのですが、それを使うとメーカー側で生産中止にした場合、その部品を使わずに済む仕様の製品を開発し直さないといけなくなってしまいます。あえて安直な選択をせず、自社で個別の部品を組み合わせることによって、作り続けられる部品を選定することによって、長期間の供給にも耐えられるような仕様としました。

幅広いノウハウが支える製品開発。

ゼロから生み出す力が

未来の社会のニーズに応える。

それを実現するための技術力について教えてください

今回のデジタルアンプに関しては、最初期には「このように作るべき」という明確な文献は存在せず、「このように動作しなければならない」という仕様だけがある状態でした。資料も参考程度にしかならないものでした。

まだ存在しないものを、仕様やコンセプトに見合った形に具体化するには高度な技術力が求められます。自分たちで考え、理論を組み立て、設計する。そしてその理論を証明するために何度も検証を繰り返し、実証をした結果、完成までたどり着くことができました。他の自社製品も同様のプロセスを繰り返して、産み出されてきました。

これが可能なのは、1962年の創業以来、長い時間をかけて幅広い分野で設計から製造まで一貫した開発を手掛けてきたからです。未経験の領域であっても、「こうあるべきだ」というイメージを会社全体のノウハウ、技術力として蓄積しているからこそできることだと感じます。

現在では、こうした開発のプロセスを国際基準であるISO9001に合わせて定義もしています。

今後挑戦したいことを教えてください

私は「防災無線アンプ」に代表されるような、少しニッチな開発が好きなのですが、それはたまたま私がそういう分野に携わってきたからであって、他の技術者は違います。セントラルエンジニアリングには「この分野のプロフェッショナル」という人がたくさんいるんです。だからそうした人たちのアイデアを組み合わせて、今の社会に、未来の社会に求められるものを考えて、作れたら素敵ですよね。そんなことに挑戦してきたいです。

-

新卒採用エントリーNEW GRADUATE

-

キャリア採用エントリーCAREER RECRUITMENT